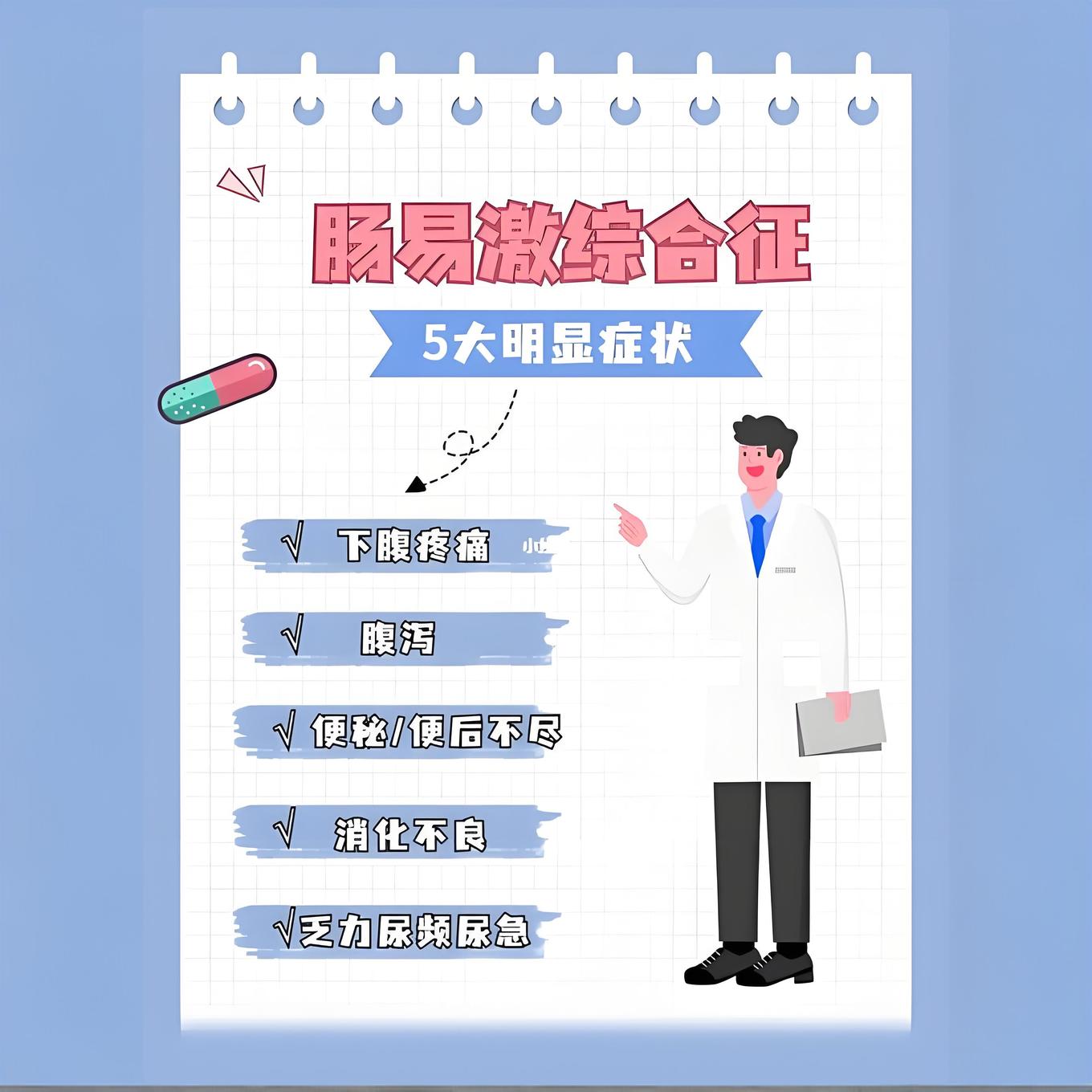

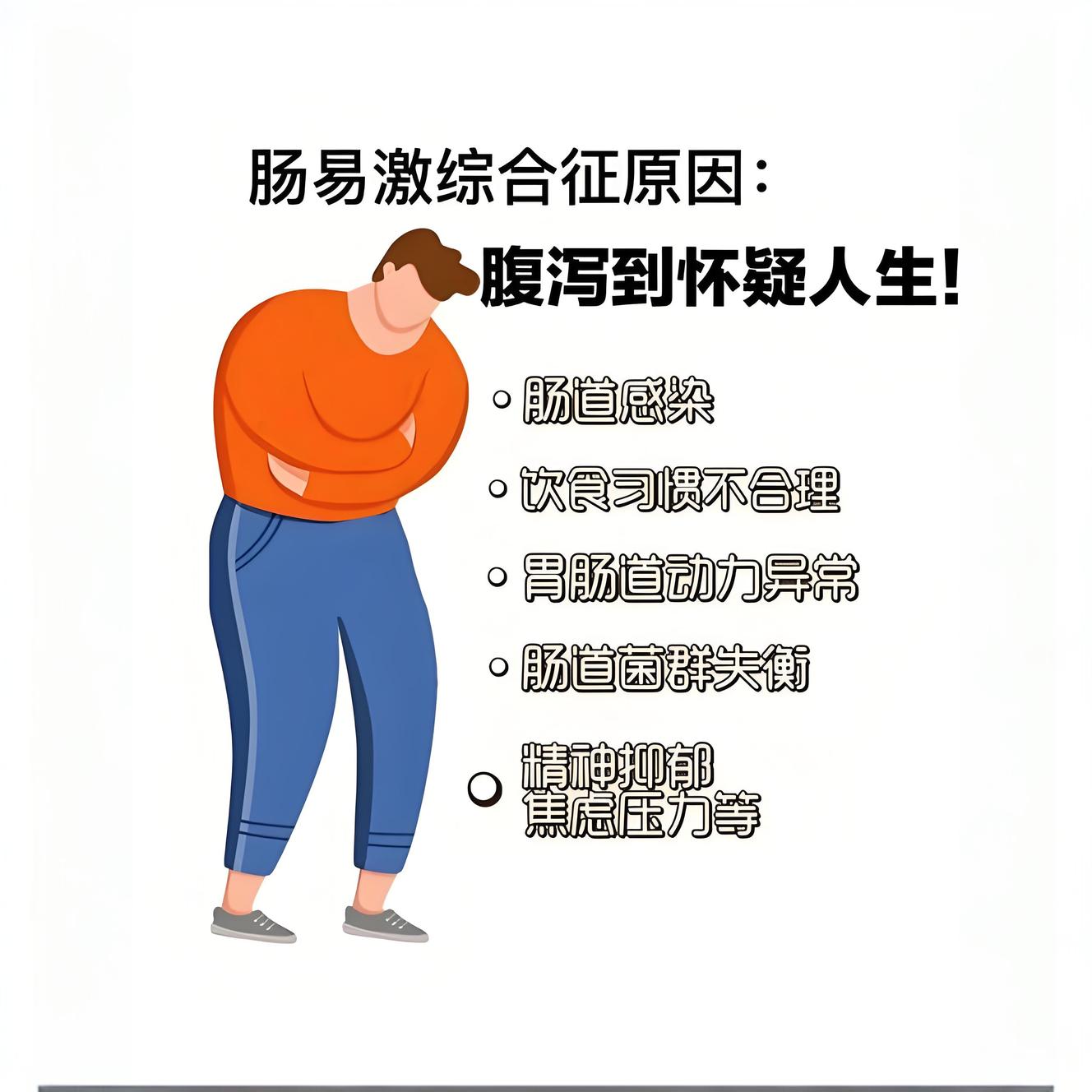

肠易激综合征(IBS)作为一种常见的功能性肠道疾病,其治疗策略涵盖了药物治疗与生活方式调整两大方面。IBS的病因复杂多样,涉及肠道功能异常、心理压力、饮食习惯、肠道感染历史、遗传与基因作用以及环境与药物触发等多个方面。其主要症状包括腹痛或腹部不适,伴随排便习惯改变(如便秘、腹泻或两者交替出现),但缺乏可解释的形态学或生化异常。

解痉药是缓解IBS腹痛症状的重要药物之一。它们通过抑制肠道平滑肌的过度收缩来减轻腹痛。常用的解痉药包括东莨菪碱、美贝维林等。然而,解痉药并非对所有患者都有效,且可能引起口干、眼干等副作用,因此应在医生指导下使用。

针对IBS患者的腹泻和便秘症状,止泻药和通便药是常用的治疗药物。止泻药如蒙脱石散可吸附肠道内的毒素和多余水分,减少腹泻次数;而通便药如乳果糖则能增加肠道内的水分和体积,促进排便。然而,这些药物应根据患者的具体症状进行选择,并避免长期使用以免产生依赖性或加重肠道功能紊乱。

鉴于心理因素在IBS发病中的重要作用,抗抑郁/焦虑药也被用于治疗IBS。这些药物通过调节中枢神经系统的功能来缓解患者的焦虑、抑郁情绪,进而改善肠道症状。常用的抗抑郁/焦虑药包括三环类抗抑郁药(如阿米替林)、选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(如氟西汀)等。然而,这些药物应在专业医师指导下使用,并注意监测其可能引起的副作用。

益生菌和益生元作为调节肠道菌群平衡的重要物质,在IBS治疗中发挥着积极作用。益生菌可以通过竞争性地抑制有害菌的生长、增强肠道黏膜屏障功能等途径来改善肠道功能;而益生元则能促进益生菌的繁殖和生长。常用的益生菌制剂包括双歧杆菌、乳酸菌等;而益生元则包括低聚糖、膳食纤维等。

除了药物治疗外,饮食与生活方式的调整也是IBS管理的重要方面。患者应避免摄入可能诱发症状的食物,如高脂、辛辣、生冷或含咖啡因的食物;保持规律的作息时间;适量运动以增强体质;戒烟限酒以减少对肠道的刺激。同时,保持积极的心态和良好的情绪状态也有助于缓解IBS症状。

在选择IBS治疗药物时,患者应充分考虑自身症状、年龄、性别、肝肾功能以及药物过敏史等因素。同时,应遵循医生的指导和建议进行用药,避免自行增减剂量或更换药物。在用药过程中,应密切关注药物的疗效和副作用情况,并及时向医生反馈以便调整治疗方案。

IBS是一种慢性疾病,需要长期的管理和随访。患者应定期到医院进行复查,以便医生及时了解病情变化并调整治疗方案。在复查时,患者应向医生详细介绍近期症状、用药情况以及生活方式的调整情况等信息;同时,医生也会根据患者的具体情况进行必要的体格检查和实验室检查以评估病情并制定相应的治疗计划。

综上所述,肠易激综合征的药物治疗与生活调整是一个综合性的治疗过程。通过合理选择药物、调整饮食与生活方式以及定期复查与调整方案等措施的综合应用可以有效地控制IBS症状并提高患者的生活质量。

肠易激综合征康复网

肠易激综合征康复网