在日常生活中,肠胃不适是常见的健康问题,但区分是单纯的“吃坏肚子”(即急性胃肠炎)还是肠易激综合征(IBS)却并非易事。两者在症状上可能有所重叠,但病因、病程及治疗方法却大相径庭。

急性胃肠炎是一种胃肠黏膜的急性炎症,通常由细菌、病毒、寄生虫感染或食用不洁食物引起,病程短,起病急,伴有明显的胃肠道症状。而肠易激综合征(IBS)则是一种功能性肠病,表现为腹痛或腹部不适伴排便习惯改变,无器质性病变证据,常与患者的生活方式、精神心理因素密切相关,病程长且易反复。

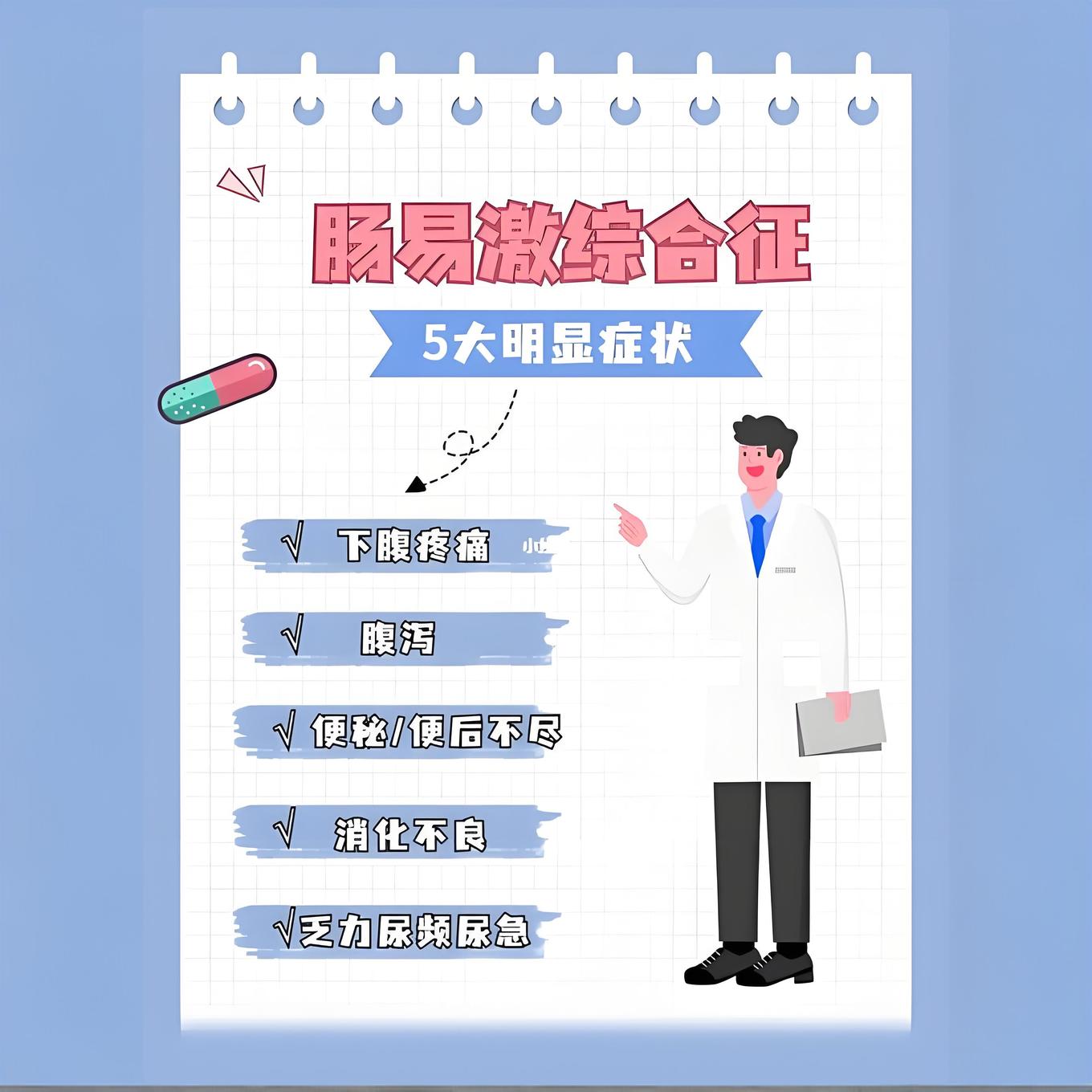

症状对比

急性胃肠炎:主要症状包括恶心、呕吐、腹泻(可能伴有黏液或血液)、腹痛(多为阵发性绞痛)、发热及全身不适等。腹泻次数多,粪便呈水样或稀糊状,严重者可能出现脱水及电解质紊乱。

肠易激综合征:主要表现为反复发作的腹痛或腹部不适,排便后症状可缓解。排便习惯改变,可能是便秘、腹泻或便秘与腹泻交替出现。部分患者伴有腹胀、排气增多等,但一般无发热、体重减轻等全身症状。

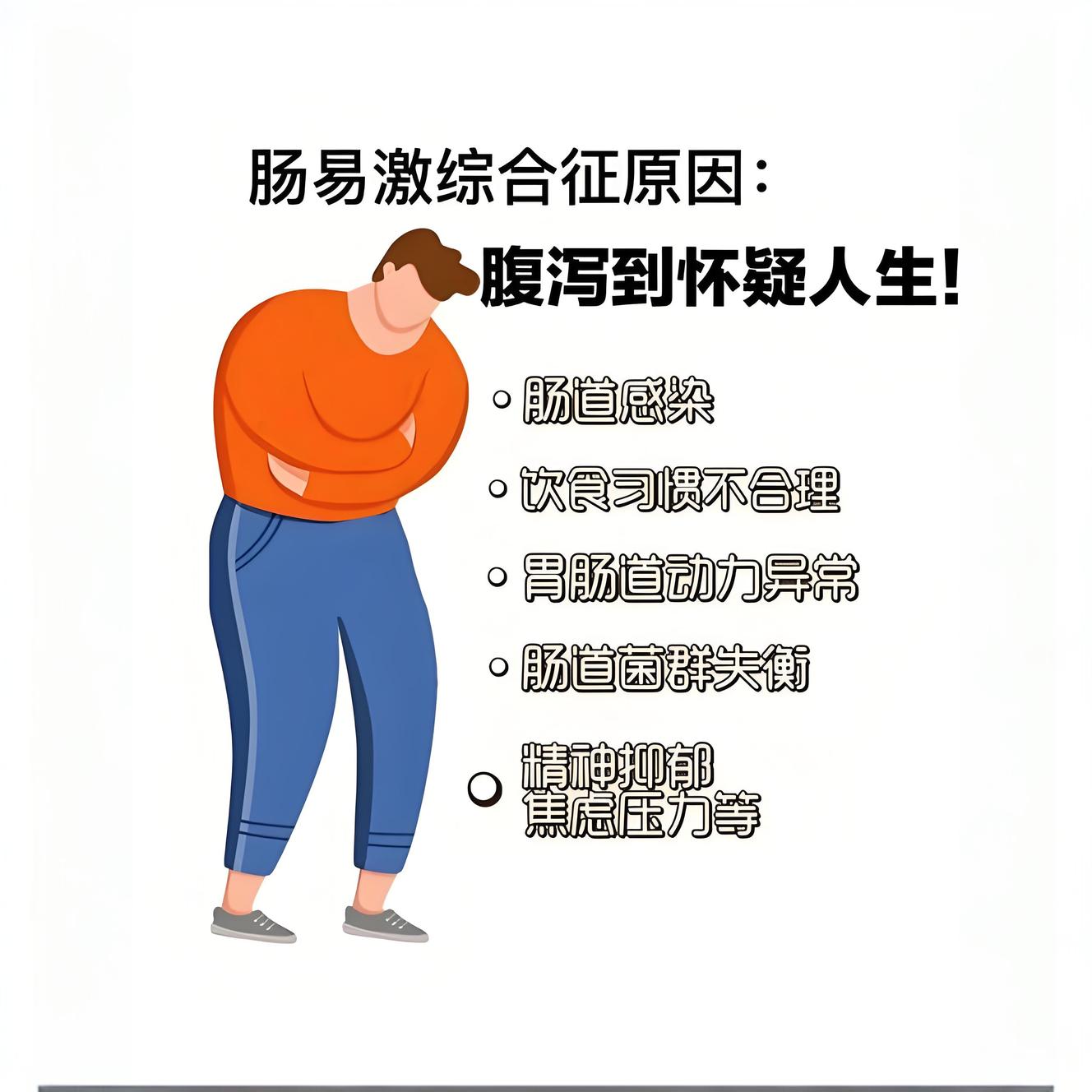

病因分析

急性胃肠炎:多因外源性病原体侵入胃肠道引起,如食物中毒、食用被污染的水或食物、与感染者密切接触等。

肠易激综合征:病因复杂,可能与肠道动力异常、内脏高敏感性、肠道微生态失衡、精神心理因素(如焦虑、抑郁)及中枢神经系统调节异常等多种因素有关。

病程与发作

急性胃肠炎:病程短,一般数天至一周内可自愈或经治疗后缓解。

肠易激综合征:病程长,症状反复发作,可持续数月或数年,常与患者情绪波动、饮食不当、环境变化等因素有关。

检查与诊断

急性胃肠炎:主要通过临床症状、体征及实验室检查(如血常规、粪便常规)来诊断,必要时可进行病原学检测。

肠易激综合征:诊断基于症状学标准,如罗马IV标准,需结合患者症状、排便习惯、心理状态及必要的辅助检查(如结肠镜检查排除器质性病变)综合判断。

治疗原则

急性胃肠炎:治疗重点在于补充体液、纠正电解质紊乱、控制感染(如使用抗生素)及对症治疗(如止泻、止吐)。

肠易激综合征:治疗以缓解症状、提高生活质量为主,包括调整饮食、改善生活方式、心理疏导及药物治疗(如解痉剂、止泻剂、益生菌等)。

预防与调护

预防:两者均应注意饮食卫生,避免食用不洁食物,保持良好的生活习惯,减少精神压力。

调护:急性胃肠炎恢复期间应清淡饮食,避免油腻、刺激性食物;肠易激综合征患者应关注个人饮食习惯,避免诱发因素,必要时可寻求心理咨询帮助。

急性胃肠炎与肠易激综合征在症状上虽有一定重叠,但通过仔细询问病史、体格检查及必要的实验室检查,可作出准确鉴别。两者在治疗原则和预防措施上也有所不同,因此正确诊断对于制定有效的治疗方案至关重要。患者在日常生活中应注意饮食卫生,保持良好的心态,及时就医并遵循医嘱治疗。

肠易激综合征康复网

肠易激综合征康复网