肠道感染是一种常见的健康问题,其症状多样且可能与其他疾病相混淆。因此,正确判断是否患有肠道感染对于及时治疗和预防并发症至关重要。

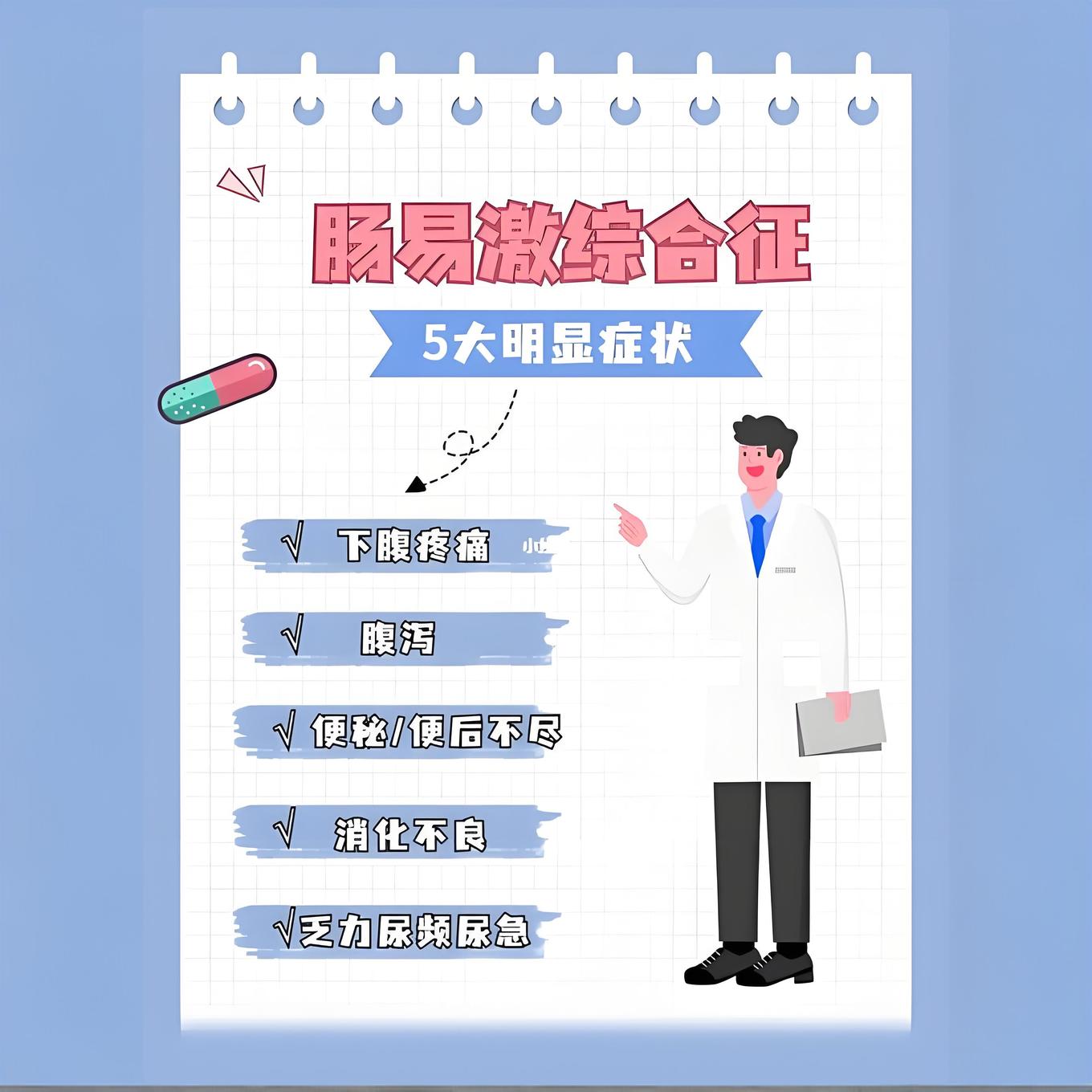

肠道感染最常见的症状包括腹泻、腹痛、恶心、呕吐、发热等。腹泻可能表现为水样便或粘液便,伴有便频增加;腹痛多为阵发性或持续性隐痛,可能伴有肠鸣音亢进;恶心和呕吐则可能导致患者食欲不振、体重下降。此外,部分患者还可能出现头痛、乏力、肌肉疼痛等全身症状。

大便检查是诊断肠道感染的重要手段之一。通过检测大便中的病原体(如细菌、病毒、寄生虫等)或其相关成分(如红细胞、白细胞、寄生虫卵等),可以初步判断是否存在肠道感染。同时,大便的性状(如颜色、质地、气味等)也能为诊断提供线索。

肠道感染时,病原体在体内繁殖产生的毒素可能刺激体温调节中枢,导致体温升高。因此,定期监测体温有助于及时发现发热症状,从而判断是否存在肠道感染的可能性。

除了上述症状外,患者的身体反应也是判断是否患有肠道感染的重要依据。例如,脱水是肠道感染常见的并发症之一,患者可能出现口渴、尿量减少、皮肤干燥、眼眶凹陷等脱水表现。此外,电解质紊乱、营养不良等也可能作为身体反应的表现。

当出现疑似肠道感染的症状时,应及时就医咨询。医生会根据患者的症状、体征和实验室检查结果进行综合评估,以明确诊断并制定治疗方案。切勿自行诊断或盲目用药,以免延误病情或加重病情。

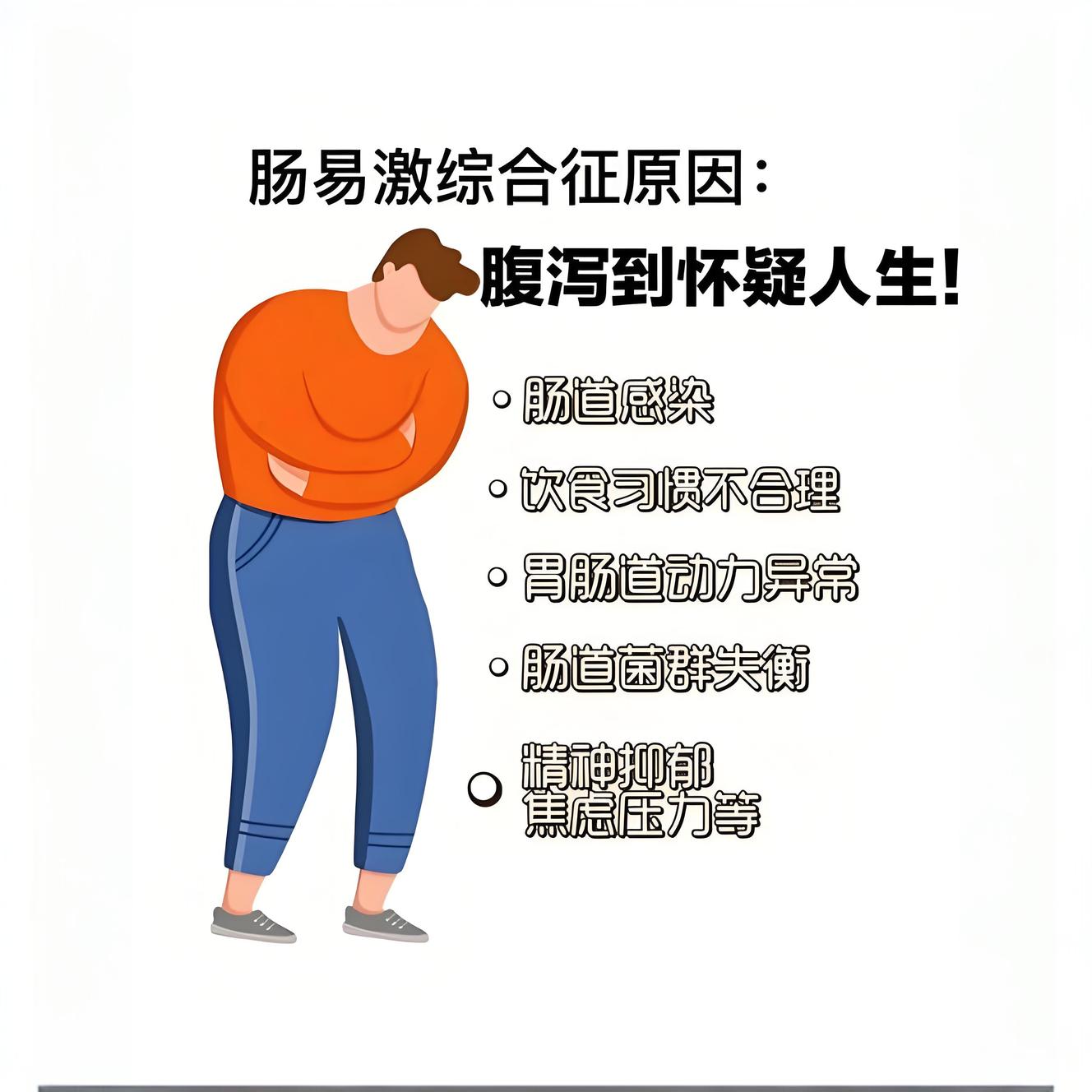

在诊断肠道感染时,病因追溯也是不可忽视的一环。通过询问患者的病史、饮食习惯、接触史等,可以初步判断可能的病原体和感染途径。这有助于医生制定更具针对性的治疗方案,并采取相应的预防措施以防止疾病传播。

预防肠道感染的关键在于加强个人卫生和饮食安全。保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、不喝生水、不吃不洁食物等;注意餐具和厨具的清洁卫生;避免与感染者密切接触;加强身体锻炼以提高免疫力等。此外,对于特定人群(如老年人、儿童、孕妇等),还应采取更加严格的预防措施。

一旦确诊为肠道感染,患者应在医生的指导下进行治疗。治疗包括补充水分和电解质以防止脱水;使用抗生素或其他药物杀灭病原体;以及采取中医调理等方法缓解症状和促进康复。。在治疗过程中,患者应遵循医嘱按时服药、定期复查,并注意观察病情变化以便及时调整治疗方案。同时,注意保持良好的生活习惯和饮食习惯也是促进康复的重要因素。

肠易激综合征康复网

肠易激综合征康复网