在消化系统疾病的诊疗过程中,肠易激综合征(Irritable Bowel Syndrome, IBS)与便秘作为两种常见的肠道问题,常因症状上的相似性而引发混淆。然而,它们在疾病定义、症状特点、病因机制、诊断方法、治疗方案及生活管理等方面均存在显著差异。

肠易激综合征(IBS):是一种功能性肠道疾病,以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变(如便秘、腹泻或两者交替)为主要特征。IBS患者的肠道无器质性病变,但肠道功能和敏感性出现异常。

便秘:是指排便次数减少、粪便干硬难以排出或排便不尽感,通常持续至少6个月以上。便秘可能由多种因素引起,包括饮食、生活方式、药物、心理因素及肠道结构或功能异常。

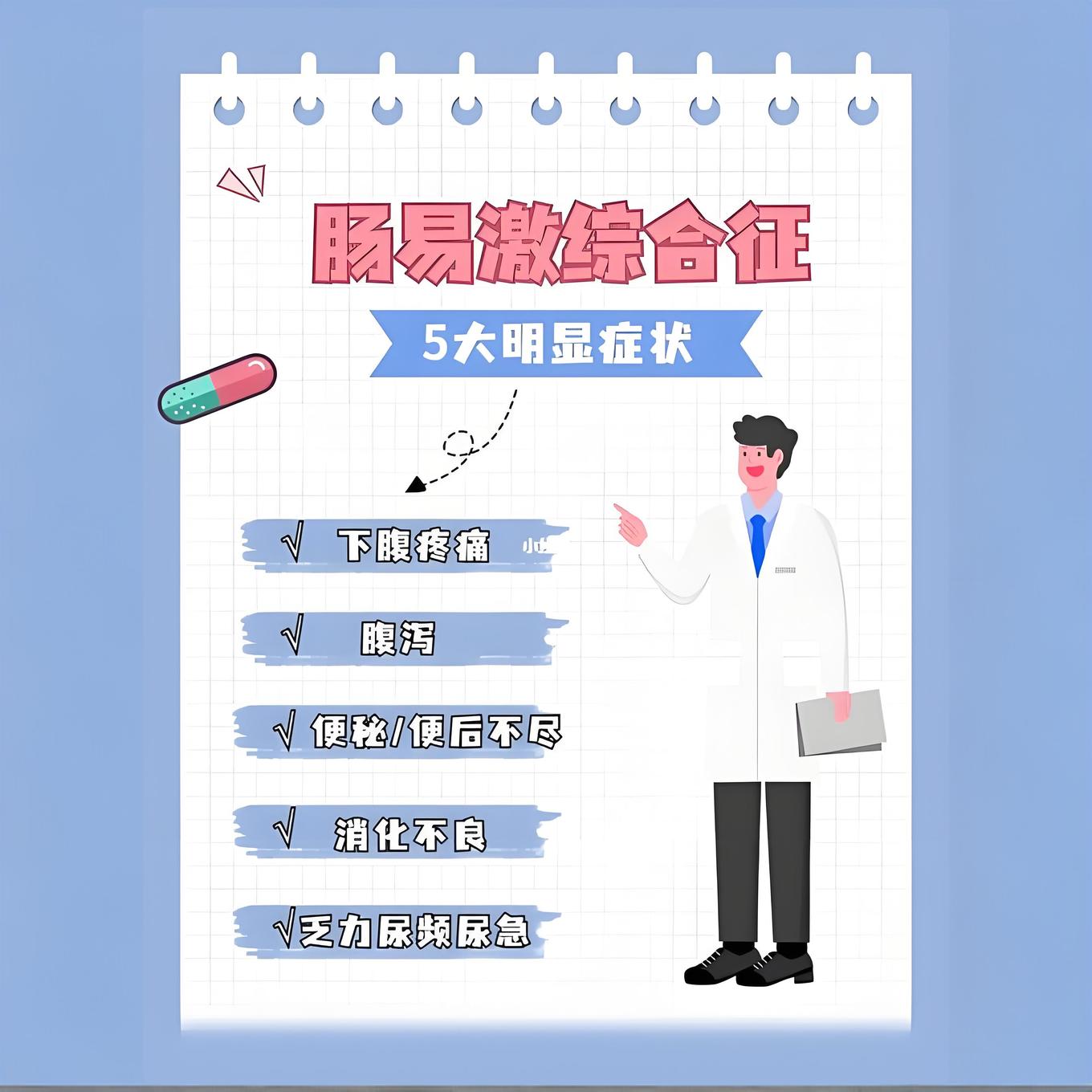

症状特点对比

IBS:除便秘外,还可能伴有腹泻、腹痛、腹胀、腹部不适及排便急迫感等症状。这些症状常随时间、饮食、情绪等因素而变化,且多在排便后有所缓解或加重。

便秘:主要症状为排便困难、粪便干硬、排便次数减少及排便不尽感。部分患者可能伴有腹胀、食欲不振等消化不良症状,但腹痛症状通常较轻或不存在。

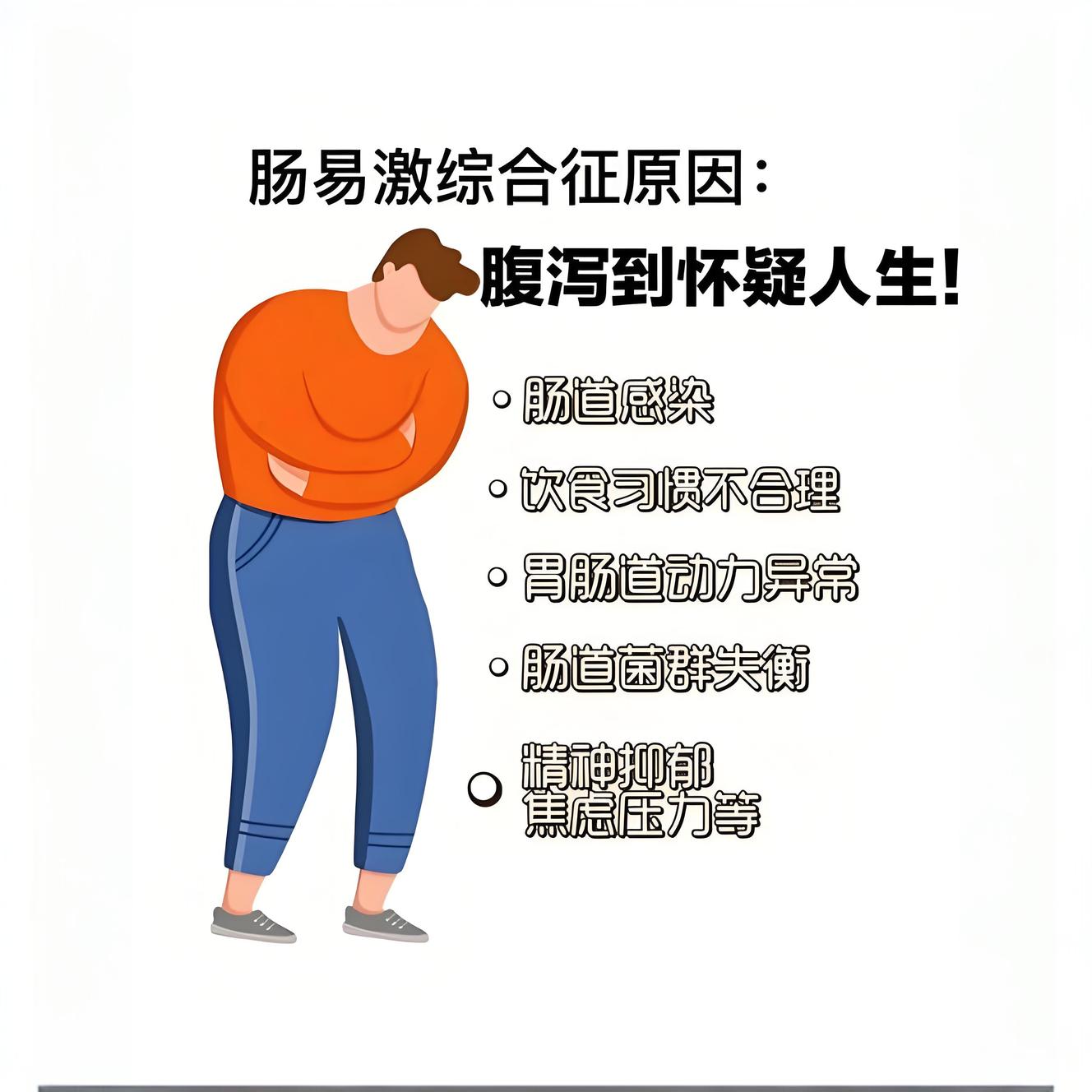

病因与发病机制

IBS:病因复杂,涉及肠道动力异常、内脏敏感性增加、肠道菌群失调、脑-肠轴功能障碍及心理社会因素等多方面。其发病机制尚未完全阐明,但可能与遗传、环境、免疫及神经内分泌等因素相互作用有关。

便秘:病因多样,包括饮食缺乏纤维、水分摄入不足、缺乏运动、药物副作用、肠道结构异常(如结肠冗长)、神经系统疾病或代谢性疾病等。其发病机制主要涉及肠道传输功能减弱、粪便在肠道内停留时间过长及水分被过度吸收等。

诊断方法差异

IBS:诊断基于患者症状描述和体检结果,需排除其他可能引起类似症状的器质性疾病。可能需要进行血液检查、大便检查、结肠镜检查等以排除其他诊断。同时,关注患者的心理社会因素对于全面评估病情也至关重要。

便秘:诊断相对简单,主要基于患者的症状描述和病史询问。必要时可进行肠道动力学检查、影像学检查等以评估肠道结构和功能。此外,还需仔细询问患者的饮食、生活习惯及用药史等,以排除潜在病因。

治疗方案对比

IBS:治疗需综合考虑患者症状、病因及心理社会因素。包括饮食调整(如增加膳食纤维、避免刺激性食物)、生活方式改善(如适量运动、缓解压力)、药物治疗(如解痉药、通便药、抗抑郁药等)及心理治疗等。对于难治性IBS患者,还可考虑生物反馈疗法等新型治疗方法。

便秘:治疗重点在于改善生活方式和饮食习惯,增加膳食纤维和水分的摄入,适量运动。必要时可使用泻药、肠道润滑剂或灌肠等方法缓解便秘症状。对于长期便秘或伴有严重并发症的患者,还需进行个体化治疗方案的制定和调整。

生活管理建议

对于IBS和便秘患者而言,均需注重生活管理。包括保持规律的作息时间、合理膳食(增加膳食纤维、避免刺激性食物)、适量运动、保持良好的心态及建立健康的排便习惯等。此外,IBS患者还需特别关注心理调适和应对压力的策略,以减轻疾病对生活质量的影响。

预后与随访要点

IBS:预后因人而异,多数患者通过综合治疗可有效控制症状并提高生活质量。然而,部分患者可能反复发作或持续存在症状。因此,定期随访和病情评估对于调整治疗方案和预防并发症具有重要意义。

便秘:预后通常较好,多数患者通过改善生活方式和饮食习惯即可缓解便秘症状。然而,对于长期便秘或伴有严重并发症的患者而言,仍需密切监测病情变化并采取个体化治疗措施。在随访过程中,需关注患者的排便习惯、症状变化及药物使用情况等,以便及时调整治疗方案并预防复发。

肠易激综合征康复网

肠易激综合征康复网